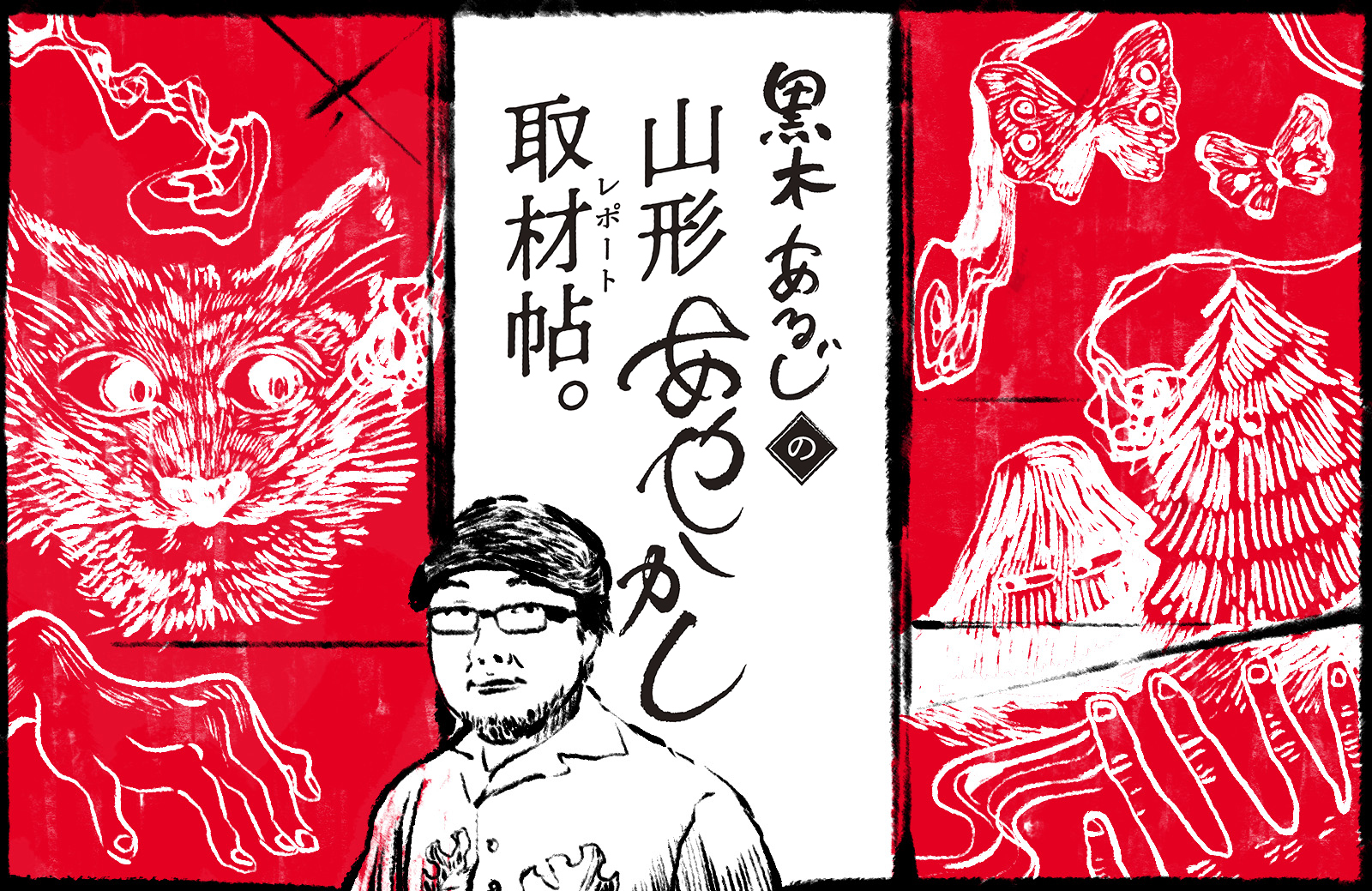

だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

散歩のおり、道端に放棄された手を発見する。あるいは転がった生首を見つける──さて、どちらが戦慄をおぼえるだろうか。いや、双方とも怖いことに変わりはないのだけれど、個人的には生首のほうが恐怖度高めに思えてしまう。

理由はもろもろ考えられる。「手や足の場合は持ち主が生きている可能性もあるけれど、首の場合は確実に絶命しているから」「頭部は個人を識別できる部位、人格と直結する重要なパーツだから」「斬首や馘首など、不吉なイメージと結びつくから」ざっと挙げてみたが、どれもそれなりに首肯できる理屈ではないだろうか。そう、私たちは〈生首〉に慄く。確実に生きていないのに生前のありようをみとめてしまう、そんな首を、そんな顔を怖がる。ゆえに生首は、たびたび怪異譚に登場するのかもしれない。

山形にも〈首〉にまつわる怪処や奇談は数多く残っている。たとえば山形市の霞城公園内には、最上義光が斬殺した白鳥長久の生首を洗ったという「首洗い石鉢」が存在する。遺骸や返り血を洗浄しただけなら、わざわざ名を冠する必要はなかったのではないか。首を洗えばこそ、その凄まじさが後世まで伝わることになったのだろう。

げに、首は怖い。首は私たちの記憶に焼きついて離れない。

第壱話

まずは、庄内藩士の板尾宋吾がまとめた『大泉叢誌』に載る「佛体の生首」を紹介しよう。《》で括られた箇所が要約部分、最後の()内が引用した文献になる。

《天明六年、仏師の幸八という男が大網村(現在の鶴岡市大網)から「愛染明王の尊像を修理してくれ」と頼まれた。幸八が修理に取りかかると、尊像の内部に人間の生首が入っているではないか。生首には肉も皮もついており、首とともに「延徳三年再興三郎五郎貞久」と、三百年も前の記名があった。貞久という者がこの像を再興したと言う意味か、その首が貞久なのかは不明であったという》(『庄内昔ばなし』大泉散士)

仏像のなかから生首が見つかり「すわ猟奇事件か」と思いきや、その首は三百年前の人物だった──これぞ奇談、これぞ怪談。三世紀あまりのあいだ、腐りもせず骨にもならず生々しい状態を保っていたのは仏の御加護か、それとも怪しきモノの悪戯なのか。貞久なる人物の正体が不明という点も不穏さに拍車をかけている。

発見された場所もまた味わい深い。大網地区は即身仏・真如海上人で知られた瀧水寺大日坊がある土地なのだ。文献に愛染明王が鎮座していた場所は記されていないものの、寺社の類であった可能性は捨てきれない。ミイラ仏と生首が(時代は前後すれども)おなじ境内にあった──お化け屋としてはなんとも魅力的に思える光景だが、さて、あなたにとっては如何であろうか。

『庄内昔ばなし』著者の大泉散士は、鶴岡の老舗・阿部久書店の店主である。大泉の時代、阿部久書店は地方文士の溜まり場で、かの藤沢周平も足繁く通っていたとか。庄内文学の一時代を築いた人物が怪しい話を好んで聞き集めていたとは、なんだか胸のすくエピソードである。

第弐話

怪しい首に人は驚く。それを知っているのか、怪しきモノはときおり首に化ける。次に紹介するのは〈首に化けたモノ〉の話。もっとも幸か不幸か、それを目撃したのは豪胆な酔漢で……。

《ある夜、ひとりの男が提灯を手に高畠町の二井宿峠峠を歩いていると、何者かが「やるぞ、やるぞ。ぶってやるぞ」と何度も叫んでいる。酒を飲んでいた男が酔いにまかせ「よこせッ」と言うなり、なにやら光るものが飛んできて足元に落ちた。見ればそれは、なんと女の生首ではないか。しかし酔った男は事態を把握できず、生首を風呂敷に包んで背負うや平然と歩きだした。しばらく行くと再び「やるぞ」と声が聞こえ、今度は男の生首が飛んできた。けれども男はその首も風呂敷に包んで帰宅すると、居間の釘に風呂敷を引っ掛けそのまま眠ってしまったのである。翌朝、男が風呂敷をたしかめてみると、中身は雄雌二羽の雉(キジ)であった。男は「なんだ、首だと思ったのは見間違いか」と雉を殺してしまったが、のちに猟師から「老いた雉は夜中に羽毛が光り、尾の節が十三だと化けるのだ」と教えられたそうだ》(『高畠町伝説集 安部名平次翁と鏡宮勢翁の夜話』高畠高等学校社会班編)

「雉が化ける」との説話は洋の東西を問わず伝わっており、たとえば中国の志怪小説『封神縁起』には胡喜媚(こきび)という雉の妖女が登場する。胡喜媚は妲己(九尾の狐)、王貴人(琵琶の精)とならんで三妖妃と呼ばれ、九つの頭を持つとされた。また、本邦では地震や雷などの際に鳴く鳥であると信じられており、山梨県小菅村や山形県米沢市の一部では雉肉を食するのが禁忌になっている。

斯様に霊験あらたかな雉だが、生首に化けたというのはなかなか珍しい。狐狸よろしく驚かせるつもりであったのか、それとも人に化けたそこねたのか、そのあたりが気になってしまう。加えて、猟師が語った謂れも興味深い。「ゴイサギや雉などの羽が発光する」との俗信は全国各地に伝わっているのだ。もしも雉を殺さずにおいたなら、いったいどのような怪しい真似をしたものか興味は尽きない。

『高畠町伝説集 安部名平次翁と鏡宮勢翁の夜話』は、高校生が地元の名翁ふたりから地域の説話を聞き、前半を安部翁、後半を鏡宮翁の話で構成した稀有な作りの合本である。ネットで検索すると同名の書籍が出てくるが、これはおなじ高畠高等学校でも文芸班の手によるもので、内容も(一部重複してはいるが)異なるので注意されたし。ちなみに、どちらの本もすこぶる面白い。

第参話

最後は、世にも不気味な〈娘の生首〉の話を。先ほどの話では雉が首の正体だったが、以下の伝承に出てくる首は、いっそう恐ろしげな獣のしわざなのだ。

《明治のころ、高畠町の家にひとり娘が生まれ、家族は蝶よ花よと非常に可愛がった。ところがある年、娘は風邪をこじらせてあっさり死んでしまった。両親はおおいに嘆いて毎日墓参りを続けていたが、ある日いつものように墓へ赴くと、土饅頭の上に一匹の鼬が座っているではないか。鼬は猫ほどもあって、家人を見るや藪の奥へと逃げていった。

それから数日後、母親が川にかかる炊事場で夕飯の支度をしていたところ、なにかが川上から流れてくる。見ればそれは死んだ娘の櫛で、おまけに亡き我が子の姿が反射していた。さらに数日後、今度は川下からなにかが逆流してきた。なんと今度は娘の生首で、呆然とする母を置き去りに川上へと消えていったのである。また別な夜、父が床に就いていると、身体が次第に重くなってくる。なにごとかと跳ね起きてみれば、自分の上に四斗樽ほどもある人の足が乗っていた。

このようなことが続いたので占い師に見てもらったところ「娘を愛する親心につけこみ、鼬が悪さをしているのだ」と教えられた。占い師が「堂を建立して鼬を祀るが良い」というのでそのようにしたところ、怪事は起こらなくなったそうである》(『山形県伝説集』山形東高校郷土文化研究部編/『つゆふじの伝説』阿部忠内稿・武田正編)

亡き娘に化けた鼬を退治せずに祀るというのも、現代の感覚からすれば若干の違和感をおぼえてしまう。それほど禽獣への畏怖が強かった証左なのだろうか。それにしても明神鼬は首から大足から化け放題で、よほどの妖力を持っていたとおぼしい。猫ほどもある鼬と聞けば、それはもしや川獺(カワウソ)なのでは──との疑念も湧く。いずれにせよ、人間ごときがおいそれと対処できる相手でないのは確かなようだ。

ちなみに、鼬明神が祀られているという家は記録によって異なる。本シリーズの虎の巻『山形県伝説集』には高畠町樋場集落の井上家とあるが、高畠町露藤地区の伝承を集めた『つゆふじの伝説』には同集落の大木太郎左ヱ門宅と載っている。はたしてどちらが正しいのか、もしくは両家ともに祀られているのか。調査してみる必要がありそうだ。うむ、なんとも心が躍る。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。