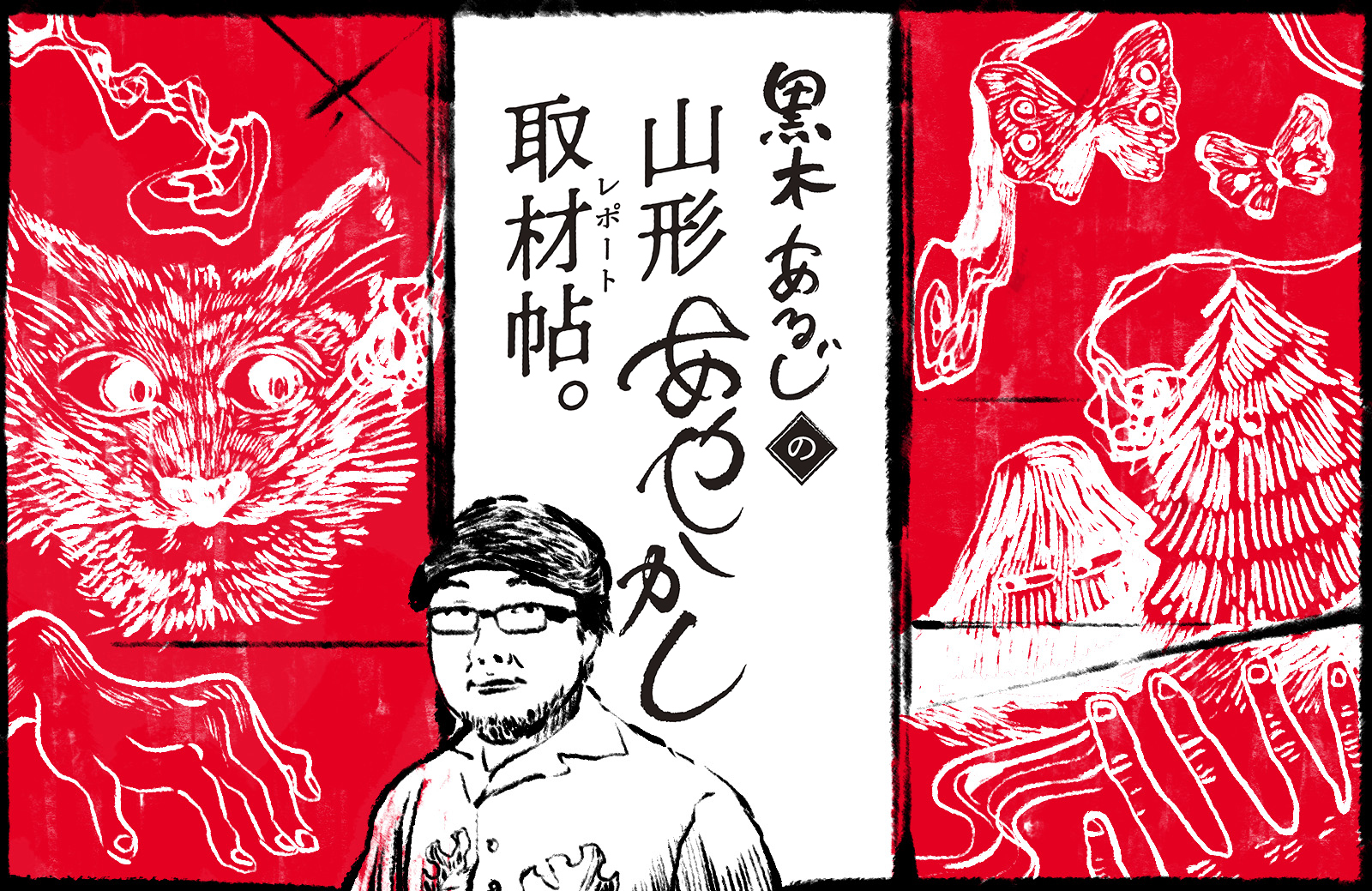

だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

鬼──この漢字がこれほど持て囃されようとは、よもやよもやで驚くよりほかない。言わずもがな、人気コミックの影響である。くだんの漫画に登場する鬼は、我々のよく知る鬼と特徴は大きく異なるのだが(もっとも、日本古来の〈鬼〉もさまざまな要素を含んでおり、簡単には説明できないのだけれど)いずれにせよ鬼という存在に注目が集まっているのは確かだ。

山形県にも鬼にまつわる伝承は数多く残っており、バリエーションも多岐にわたっている。今回はそのなかから、印象的なふたつの話をご紹介したいと思う。

第壱話

はじめは、山形を代表するあの霊山に降り立った鬼の話をしよう。

その名は麤乱鬼(そらんき)。漢字といい響きといい、なんとも禍々しさただよう名前だが──さて、どのような鬼なのだろうか。

《江戸前期に書かれたとされる羽黒修験の書『拾塊集』によれば、慶雲年間(七〇四~七〇八年)、麤乱鬼という悪鬼が鳥海山と岩手山へ出現したのだという。麤乱鬼は六つの腕を持っており身の丈は八丈あまり。醜い眷属を引き連れ、黒雲から舞い降りて毒の息を吐き、庄内に厄災をもたらし、ひどい疫病で多くの命を奪った。

困っていたところ、郡司の七歳になる娘に「遠賀の王子」という羽黒権現の一神が憑依し「神前に修験者を十二人そろえ、悪鬼の姿を象った松明を焚きつくせ」と告げた。その託宣にしたがったところ、麤乱鬼は酒田市の飛島まで逃げていき、疫病はおさまったと伝えられている》(『山岳宗教史研究叢書5 出羽三山と東北修験の研究』戸川安章)

突如として8世紀の出羽三山にあらわれた6本腕の巨大な悪鬼。それを倒さんがため、神の児の預言にしたがい集う12人の修験者──さながら少年漫画のストーリーである。事実、キャラクターとしての魅力を証明するように、直木賞作家・熊谷達也氏の『迎え火の山』(講談社文庫)、さいきいなおこ氏の『真夏の黙示録−禁断のウィスパー』(コバルト文庫)には麤乱鬼が登場している。

毒をを撒き散らすという特徴は、疫病を具現化したようにも見える。事実、羽黒山では毎年大晦日から元旦にかけて、麤乱鬼を擬した「恙虫(つつがむし)」を焼き倒して悪疫退散を祈願する「松例祭」がおこなわれている。出羽三山神社の社伝によれば、この神事は「出羽三山開祖である蜂子皇子(はちこのおうじ)が、恙虫から農民を救おうと聖山で百日祈願をおこなった故事」にちなんでいるのだとか。全国でおこなわれる疫病避けの行事「虫送り」と同じ性質のものと考えてよいだろう。

恙虫とは、人の血を吸って死に至らしめる虫の妖怪である。実際、農村部では原因不明の死者を「恙虫となった怨霊に殺されたのでは」と非常に恐れていた。面白いことに、〈鬼〉という漢字はもともと中国語で「死者の霊=幽鬼」をあらわしている。つまりは毒虫に姿を変えた怨霊の〈鬼〉が、時を経て〈6本腕の悪鬼〉へ成長を遂げ、出羽三山に降臨したことになる。なにやら壮大なドラマのごとき展開だ。6本腕という姿が昆虫を想起させることも興味深い。

近代になり、この不審死はダニの幼虫(山形ではケダニと呼ばれる)に刺された際、細菌が体内へ侵入する「ツツガムシ病」が原因と判明。4類感染症法に指定され、現在も毎年数名が命を落としている。1300年を経て、麤乱鬼いまだ滅びず──やはり鬼は手強いのだ。

ちなみに、兵庫県西宮市にある鷲林寺と神呪寺の開基伝には麤乱神(麁乱神)という荒神が登場する。麁乱神は象王権現と同じものであると記された書物もあり、また象王権現と蔵王権現を同一視するむきもある。調べるほどにその奥深さ、得体の知れなさがあらわになっていく麤乱鬼。まさしく山形を代表する鬼といえよう。

第弐話

もうひとつは、地名にまつわる鬼の話。

鬼首、鬼坂峠など県内やその周辺にも〈鬼〉のつく土地は数多あるが、山形市にもまた、鬼を冠する場所が存在したことはあまり知られていない。この地に出現するのは、鬼婆である。

《山形市大郷地区の船町にある淵は鬼嫗淵(きばぶち)と呼ばれている。市内を流れる須川のほとり、かつて船着場となっていた付近の俗称である。ここでは誰もいないのに機織りの音が聞こえたり、おぶっていたはずの赤児が消えたりという出来事が起こったという。鬼婆のしわざと恐れた人々はこの淵を「鬼嫗淵」と呼ぶようになり、日が暮れてからは誰も通らなくなったそうだ》(『大郷の伝承』山形市大郷郷土研究会)

〈嫗〉は「おうな」とも読み、歳を経た女性の意味だという。鬼婆が棲まう夕暮れの川べり──そんな情景を想像するとなにやら寒気に襲われてしまうが、私は「機織りの音が聞こえる」という一文に強く惹かれた。

全国には「鬼婆や山姥が糸紡ぎを手伝ってくれた」という伝承が各地に残っている。加えて「鬼婆は苧(「お」と読み、カラムシという植物の繊維を指す)で機織りをする」との言い伝えも少なくない。また、鳥山石燕の画集『画図百鬼夜行』には「苧うに」という妖怪が登場するが、その容姿は口が耳まで裂けた白髪の老婆で、まさに鬼婆・山姥の特徴と酷似している。どうやら、鬼婆と機織りや糸車は縁浅からぬ関係にあるようだ。

さて、ここで疑問が湧く。なぜ鬼婆は機を織るのだろうか。糸を紡ぐのだろうか。それも高価な絹ではなく、野生植物の繊維を糸として用いるのだろうか。

私はそこに、里と異なる暮らしを営んでいた〈山の者〉たちの影を見てしまう。現在の我々はあまり想像が追いつかないが、かつて里と里山、そして山の暮らしには大きな隔たりがあった。交流がなかったわけではないのだが、それぞれが独自の文化を形成していたのである。

例えば、大陸から伝わった古い製鉄の技法に「たたら製鉄」と呼ばれるものがある。砂鉄や鉄鉱石を原料とし、粘土で作った炉を用いて鉄を精製するのだが、これには膨大な量の木炭が必要だった。そのため、製鉄を営む人々は山中に暮らしていたとされている。決して衛生的とはいえない環境、おまけに現在のような安全に配慮した設備などあるはずもない。結果、風を送る「吹子(ふいご)」を踏み続けて足を患い、高熱の炉を覗き続けて片目を失う者も多かった……。

ここで話題は、いきなり別な妖怪へと変わる。和歌山県や奈良県には「一本だたら」という妖怪が伝わっている。一本だたらは山中に棲んでおり、その姿は片足で片目だとされている……。すでに名前でおわかりだろう。彼らの起源は「たたら製鉄」、そして山の民なのだ。日本神話に登場する鍛冶の神・天目一箇神(あめのまひとつのかみ)が零落し「一本だたら」系の妖怪になったとの説もある。

里に住む人々にとって、山という「知らない世界」から降りてくる、片目で片足の者が不気味に見えたであろうことは想像にかたくない。おまけに彼らは得体の知れぬ金属を、理解しがたい技術で精製しているのだ。人間は「自分の理解が及ばぬもの」を畏れ、忌み、ときに迫害する。その結果が一本だたら、そして山姥とも称される鬼婆だったのではないか──そんな仮説を思い浮かべてしまう。

里の人々は、山奥深くでひっそり苧を編んでいた嫗を鬼とみなした。そんな「自分と異なる者への恐怖」が年月を経てなお残り、その結果、須川のほとりで聞こえる異音も「鬼婆の機織りだ」と怖がられたのかもしれない。

本当の鬼は疫病などではない。人を鬼と断ずるお前こそが、本物の鬼だ──そんな声が水音の彼方から聞こえてくるのは私だけだろうか。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。