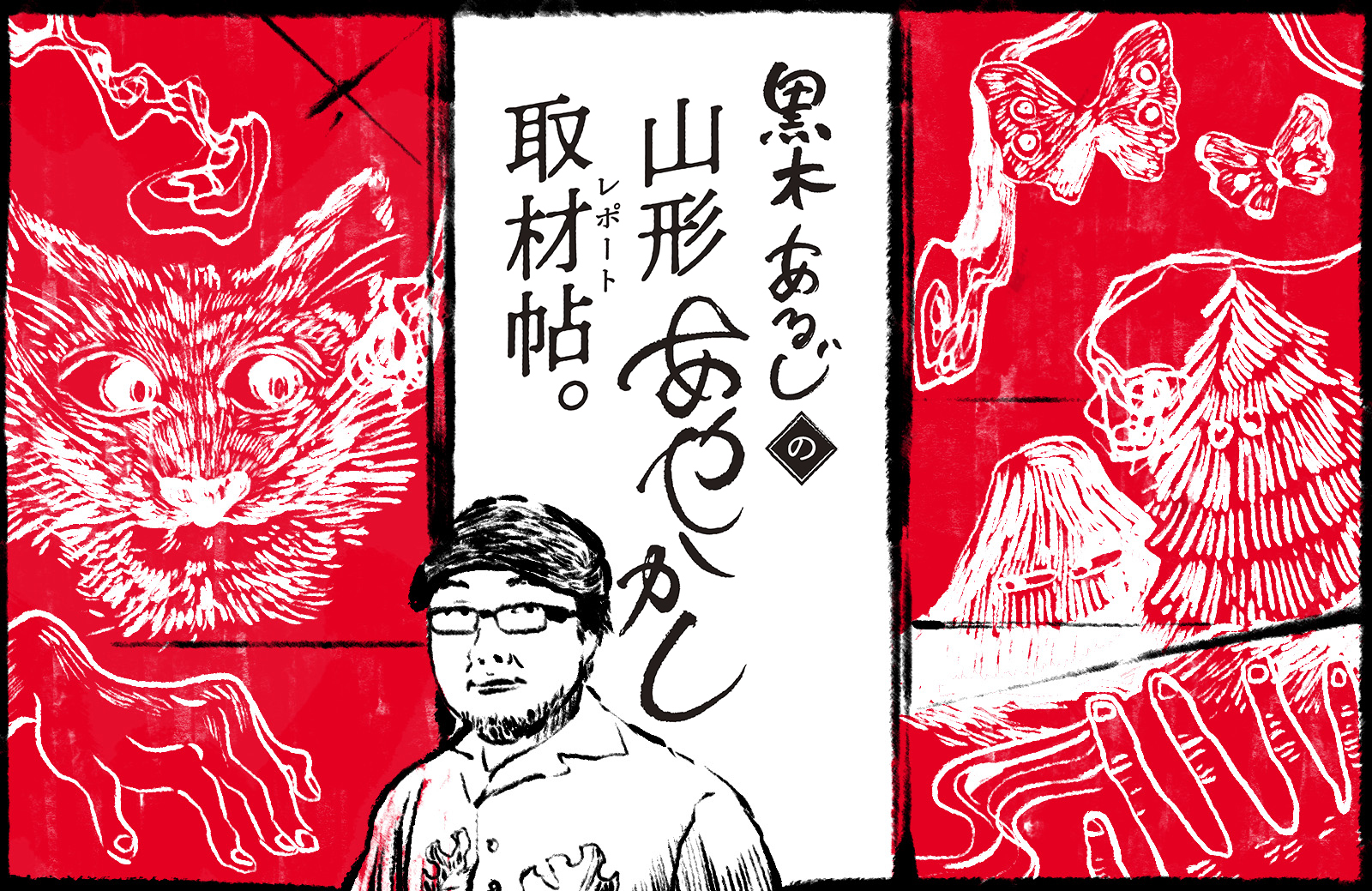

だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

古今東西にあまたの生物あれど、蛇ほど不思議な存在も珍しいのではないだろうか。

四肢のない身体ゆえか、あるいは毒の所為なのか──蛇は多くの人々に忌み嫌われている。そのいっぽう白蛇が幸運の象徴として崇められ、脱皮した抜け殻は金運の象徴として珍重される。

西洋では、アダムとイブを拐かす邪悪な役として蛇が登場する反面、医療のシンボルとして蛇使いが採用されている(救急車のマークは蛇使いの杖がモチーフになっているのだ)。日本でも蛇を象った縄文時代の土偶が出土しているほか、ネズミから稲を守る穀物神、さらには水神や金運の神としても祀られてきた。嫌われつつ崇められる、なんとも奇妙な生き物。それが蛇なのだ。

そんな属性ゆえか、山形にも数多く蛇の伝承が残っている。今回はそのなかから、とりわけ怪しげなものを紹介したい。

第壱話

はじめは鶴岡市で起こった怪事から紹介したい。蛇にまつわる、なんとも奇妙な出来事だ。《》で括られた箇所が要約部分、最後の()内が引用した文献である。

《文政のころ、城下町に住む助川伊八という男が病みつき床に臥せてしまった。家族は男の様子を見て「彼の叔父が手討ちにした者の祟りでは」と悩んだすえ、同市錦町の蓮乗寺に祈祷を頼んだところ、「祈祷だけでは心許ない、霊験あらたかなお守りを貸しておきましょう」と告げられ、その晩はお守りを枕の下へ敷いて眠ることになった。

すると、翌朝にはなんだか気分が良くなっているではないか。と、喜ぶ伊八を見てこの家の美弥という女が「お元気なうちに掃除をしておきましょう」と言い、布団を折り畳みはじめた。ところが布団のなかには一尺もある蛇が入りこんでおり、美弥がうっかり頭を踏んだために蛇はその場で死んでしまった。すると、その日から伊八は快方にむかい、まもなくすっかり元気になったという。これは四郎右ェ門という者が作者(宜袁)に語った話であるそうだ》(『大泉百談』杉山宜袁著・大泉散士訳)

整合性が取れているような取れていないような、なんとも不気味さをおぼえる話だ。「斬った者の恨みが衰弱の原因」と推察しておきながら、実際に弱らせていたのは蛇なのである。ならば、この蛇は死した者の怨念が具現化したと考えるべきなのだろうか。結末もなかなか理不尽だ。お守りの力で蛇が退散したわけではなく、うっかり家族が踏み殺したのである。現代人の感覚で考えるなら、蛇は単に寝床へ侵入したにすぎず、とばっちりで死んだようにも思える。不憫な気がしなくもないが、それほどまでに蛇が怪異と結び付けられていた証拠なのだろう。

正気を失った人間が蛇になる話は、各地に伝わっている。たとえば、福島県郡山市には「蛇骨地蔵」が建立されているが、これは菖蒲姫という領主の娘が沼に身を投げて大蛇となり、32人の生贄を喰らったことが由来になっている。また、有名な能の演目「道成寺」では、若い僧へ恋焦がれた清姫という女が蛇に変化し、僧を焼き殺してしまうのだ。この演目で使用される能面は〈蛇〉と呼ばれており、我々がよく知る鬼女〈般若〉より更に恐ろしい形相となっている。鬼よりも蛇のほうが人間性を消失している──という点はなかなか興味深い。

連載第一回でも引用した『大泉百談』は、荘内藩の記録をまとめた『大泉叢誌』の一冊。今作では、作者の庄内藩士・杉山宜袁(すぎやまよしなが)が聞き手として文中にちらりと顔を出している。さながら現代の怪談実話本のようで面白い。

第弐話

蛇といえば毒の怖さが忌避される原因のひとつだが、次はそんな蛇毒にちなむ怪事である。前話では蛇を殺すことでハッピーエンドを迎えたが、それが取り返しのつかない事態を招く場合もあるようだ。

《舟形町富田にあるとされる我防沢(がぼうさわ)には、大蛇伝説が残っている。かつて沢の周辺には澄んだ沼があり、人を襲う大蛇が棲んでいた。困った村人が富田の不動院に退治してくれるよう頼むと、不動院は大雨の夜、沼に蛇杭と呼ばれる杭を打ちこみ大蛇退散の祈祷をおこなった。

すると大蛇は仮死状態となり、増水した沼から沢へと流されていったが、そのため沢水は蛇の毒を含み、飲んだ者がみな苦しむようになった。以来、我防沢の水は飲んではいけないと伝えられている》(『舟形町伝説集』舟形町郷土研究会編)

蛇の毒は神経毒と出血毒に大別され、噛まれることで傷口から侵入する。そう考えれば、毒が混入した沢で泳いだり水を飲んだとしてもダメージを負う可能性は少ない。そうでなくては世界各国に蛇を漬けこんだ酒があることの説明がつかないではないか(とはいえ、過去には蛇入りワインを飲んだ男性が毒によって血栓ができなくなり入院した例もあるのだが)。つまりこの伝承は、鉱毒などにおかされた沢水があり、飲用に適さないと伝えるための説話ではないかと推察できる。

類話は県内各地に残っている。たとえば小国町金目地区にあったとされる〈蛆ヶ沢〉は、孫右ェ門という男が神通力でムジナを殺しては沢に投げこむため、死体から湧いた蛆の毒で水が汚れたことが名前の由来とされている。村人になんとかするよう懇願された孫右ェ門は、同町の不動院にこもって七日のあいだ祈願して沢の水を逆流させ、ムジナを洗い流してしまった。それでは下流の村が困るのではないか──と思ってしまうのは野暮だろうか。ともあれ、現在のように飲料水が容易に手に入らない時代は、水の汚染が非常に恐れられていたのだろう。

『舟形町伝説集』は昭和37年に舟形町郷土研究会が発刊した、町内の伝説を集めた一冊。地道なフィールドワークによって特定した場所の写真を載せるなど、なかなか工夫に富んでいる。また、青を基調とした表紙のデザインも素晴らしい。ぜひ、機会があれば復刻してほしい本だ。

第参話

最後は、すっかりおなじみとなった郷土史『かつろく風土記』から、新庄市枡形の山に出没したという大蛇の話を披露しよう。大蛇といえばアナコンダやニシキヘビが有名だが、この話に登場する蛇はこれらの比ではない。とにかく巨大なのだ。

《ある夏のこと。同市の飛田に住む佐治兵衛と升五郎という二人が、みのげ(茅)を刈りに枡形の山へと入った。すると刈りはじめてしばらく経ったころ、佐治兵衛が青い顔で升五郎のもとへ駆け寄り「もう帰ろう」と告げるや、理由も言わずに升五郎の手を引いて山を下りはじめた。妙な態度に首を傾げつつ山道を歩いていると、かなたの茅が何メートルにもわたって波のようにそよぐさまが見えた。

「あれはなんだ」と驚きながら下山し、佐治兵衛になにを見たのか問えば「丸太で押さえられたように茅が倒れており、そこに大蛇の胴体があった。胴の太さは、かまこ(鉄瓶)ほどもあり、おまけにどちらが頭かわからないほど長い。あんな恐ろしいものを見たのは初めてだ」と答えた。その後、佐治兵衛は寝たきりとなり半年足らずで死んでしまったという。

また、きのこ採りにこの山へ出掛けた同市庚申の女性も奇妙な蛇を目撃している。頭上がざあざあと鳴るので見上げると、長さ四メートル、胴まわりは大人の腕ほどもある蛇が枝から枝へわたっていくのが見えた。蛇が枝へ移るたびに木がたわみ、山全体が動き進むようであったという。あたりには吐き気をもよおす悪臭がただよい、女性は恐ろしさのあまり動くこともできなかったそうである》(『かつろく風土記』笹喜四郎)

先述のとおり、佐治兵衛と升五郎が目撃した蛇は現存する大蛇よりはるかに大きい。なにせ胴体しか見えないのだ。別な動物の見まちがいと考えても説明がつかないではないか。もしや我々の知らない〈蛇に似たなにか〉だったのでは──そんな想像を巡らせてしまうではないか。

後段に登場する蛇もなかなか恐ろしい。タイやインドネシアには肋骨を広げて木から木へ滑空するトビヘビがいるものの、こちらも日本には生息していない。しかも移動のたびに木がたわむとは、これまた規格外の大きさである。くだんの女性は山に精通しているとおぼしいから、樹上を移動する猿やテンであれば見分けがつくはずだ。ならば正体はいったい──考えるうちに恐ろしくなってくる。どうやら、蛇はその形状に反して、なかなか「一筋縄」ではいかない存在のようだ。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。