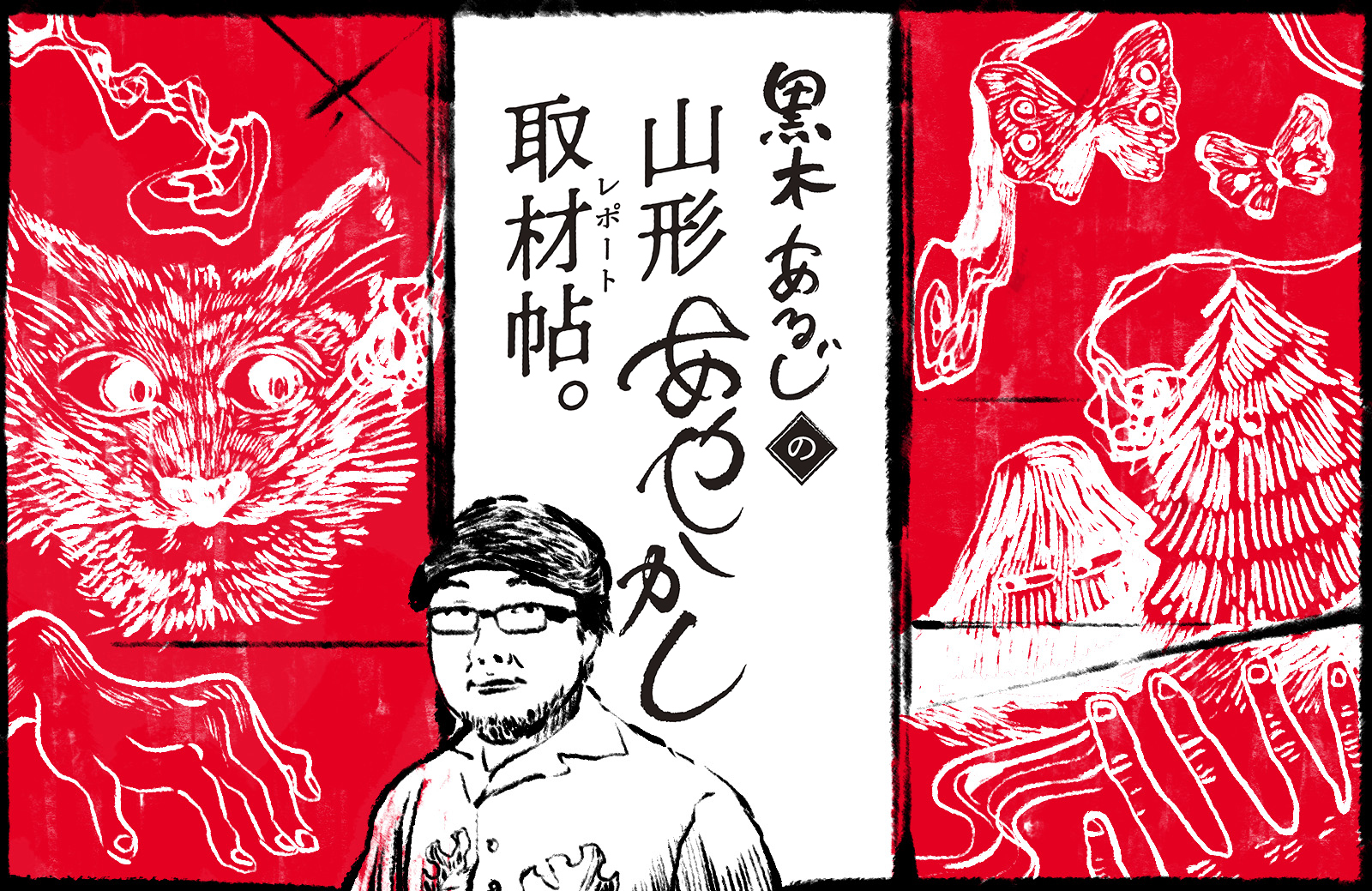

だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

火の気などないはずの場所に、突如として原因不明の炎がゆらゆら浮かぶ──火の玉、怪火、狐火、鬼火などと呼ばれる怪異現象は、古今東西を問わず数多く伝わっている。そのなかには、九州の海岸に発生する不知火(しらぬい)のように蜃気楼の一種であったり、船のマストに発生する謎の光「セント・エルモの火」のように静電気であったりと原因が判明しているケースもあるいっぽう、合理的な説明がつかない怪火も存在する。

もちろん、山形県にも怪火の伝承は数多ある。たとえば尾花沢市の天下森(現在の安久戸地区)ではなんの原因もなく明るい火玉があがり、人々はそれを怪火と呼んで恐れたという。また鶴岡市水沢地区では、昭和四十五年に上郷小学校の新校舎を建てる際、ボーリング工事の最中に青白い怪火が灯るようになったため当初の建設予定地から離れた場所へ校舎を建てたとの記録が残っている。後者にいたっては昭和後期の話なのだから、どれほど怪火が身近で得体の知れぬ存在であったかが窺い知れる。

今回は、そんな世にも奇妙な火にまつわる記録をご紹介したいと思う。いよいよ肌寒くなってきたおり、暖を取るはずの炎で鳥肌を立てていただきたい。

第壱話

まずは、怪しき獣が灯す妖しき光──狐火に関する話を。

本シリーズの「其の四・狐あれこれ」でも取りあげたように、山形と狐は関係が深い。そのためか狐火の報告も非常にバリエーションに富んでいる。なかでも特にユニークなものを、ふたつばかり紹介したい。

《大蔵村では「小雨の晩に川で鮭を獲っていると、着ている蓑についた水滴が光る」との言い伝えがある。これは「ほろけ」と呼ばれるもので、払いのけると体じゅうが光ったという。不思議なことに複数人で獲っていても光るのはひとりだけで、このような状態を大蔵あたりでは「川狐に憑かれた」というそうだ》(『羽前大蔵の伝承』民話と文学の会編)

《飯豊町の中津川地区では、狐火をキツネッピと呼ぶ。キツネッピは狐のよだれが光ったものとされており、遠くに見えるものの狐自体はすぐ近くにおり、いたずらをしたり持っている食べ物を盗んだりするという。キツネッピが頻繁に出たころは、菅沼(現在の菅沼峠)から矢の沢(現在の川西町玉庭地区)へ越える道にお茶屋があり、そこでキツネッピを見ながら食べたり飲んだりしたそうだ》(『民俗採訪 昭和二十九年度号』国学院大学民俗学研究会)

狐火とは、読んで字の如く「狐が燃やす怪火」である。全国各地に伝わっているが、山形県内では「狐のむかさり(婚礼)のための松明で、吉兆(良いことが起こる前ぶれ)である」と解釈している地方が多い。

嫁入りという祝い事に結びつけているためだろうか、山形の狐火譚は総じて長閑(のどか)な雰囲気が漂っている。今回紹介したふたつの話もひどく牧歌的で、後者にいたっては花見よろしく見物する始末なのだ。人間と得体の知れぬモノが、適度な距離で共存する──そんな時代がかつてあったのだなあとしみじみしてしまうではないか。

『羽前大蔵の伝承』は、「民話と文学」第22号として1990年に発行された小冊子である。狐火のほかにも小松淵の大蛇やウブメの話など、大蔵村のミステリアスな伝承が数多く載っている。現存しているのは古書のみなので入手は難しいかもしれないが、大蔵村にゆかりのある向きならば、読んで損はない一冊だ。

第弐話

続いては、おなじ怪火でもスケールの大きな話を。この怪火、大きいうえに空から降ってくるのである。

《その昔、村山市の岩野集落と湯野沢集落では千座川の水をめぐって、たびたび諍いが起こっていた。あるとき、両集落の農民たちが鎌や山刀を手に命がけの争いをしていたところ、空がにわかに曇るや、巨大な火球が人々の頭上に落ちてくるではないか。人々はこれを神の祟りと信じ「火球が落ちたところを集落の境にする」との取り決めを交わし、その場所に明神様を祀ったという。堺の明神は大正時代に熊野神社と合祀され、現在は岩野熊野神杜となっている。また、この火球が落下した周辺は明神原と名づけられている》(『山形県伝説集』山形東高校郷土文化研究部編)

現代人の感覚からすると「これは隕石の類だな」と考えてしまう。つまり彼らは、世にも珍しい天文ショーを目撃したわけだ。なんとも羨ましいかぎりだが、当事者はそれどころではなかったに違いない。なにせ、水争いのさなかに火の玉が降ってきたのだ。なにかの兆しと慌てふためくのも無理はない。もっとも怪火のおかげで諍いが収束したのだから、結果としては吉事をもたらしたということになるのだろうか。

記録では「巨大な」としか書かれていないが、はたしてどれほどの大きさだったかは気になるところだ。福島市には、空から落ちてきたとされるふたつの巨石「天明石」と「降石」がいまも残っている。こちらは直径およそ一メートル半。明神原の火球も、ていねいに周辺を探せば名残りがあったりはしないのだろうか。火の玉の痕跡を探しに現地へ行ってみるのも、一興かもしれない。

『山形県伝説集』は、本シリーズではすでにおなじみの一冊。山形東高校の生徒たちが数年をかけて県内の伝説を収集した貴重な一冊だ。以前も申しあげたが、ぜひ復刊してもらいたい書籍である。東高OBの皆さん、ぜひご一考を。

第参話

最後は、現在の怪火事件を取りあげよう。科学が発展したいまでも、「あるはずのない火」は恐ろしいのだ。

《1982年8月、山形市の切畑地区にある瀬ノ原山で、オレンジ色と青白色に輝くふたつの発光体が出現する「怪光事件」が起こった。怪しい光は対になったり離れたり、点滅したりと、およそ2時間にわたって空中を浮遊していたという。証言者によれば、その姿は「まるで昔話に出てくる狐火のようだった」そうで、通報を受けた山形新聞のカメラマンによって光が写真におさめられた。この年はUFOの出現が頻発しており、尾花沢市や田代峠でも正体不明の飛行物体が確認されたという》(『ムースペシャル 戦後日本オカルト事件FILE』学研プラス)

かつて狐や霊魂が正体とされた謎の発光体は、時代を経るにしたがってUFO、いわゆる未確認飛行物体と認識されるようになった。怪しい伝承好きとしては、怪火をすべて宇宙人の乗り物にされてしまうのは若干不本意なのだが(いや、UFOはUFOで好きではあるけれど)、これも隔世の感と受け入れるよりほかない。

とはいえ、過去の文献に残る記録のなかにもUFOとしか思えぬ話は少なくない。たとえば井原西鶴『西鶴諸国はなし』には、空飛ぶ駕籠の目撃談が載っている。この駕籠の左右には蛇のような物体が据えられており、そこから雷を発して近づいた者を失神させ、空高く飛び去った──とある。どう考えても光線銃からレーザーを発射したとしか思えない。江戸のUFO、凶暴である。これと比べれば切畑地区に出没した発光体は、浮遊するばかりですこぶる平和的に感じてしまう。この違いは地域差なのだろうか。UFOにも、都会好きの過激派と田舎を好む穏健派がいるのだろうか。

『ムースペシャル 戦後日本オカルト事件FILE』は、怪しいモノ好きなの必読書『ムー』が発刊したムック本である。終戦直後から2015年までの様々な怪奇事件が年代順に網羅されており、時代を振り返りながら楽しむことができる。ちなみに山形は本稿で紹介した発光体騒動以外にも、1990年に鶴岡で起こった人面魚騒ぎが紹介されている。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。