だれかの散文|黒木あるじの山形あやかし取材帖

当シリーズの記念すべき第一回で「得体の知れぬモノ」について取り上げた。合理的に説明できない、正体がまるで分からない、そもそもなにが起こったのか判然としない……そのような談(はなし)は頭抜けて怖い。幽霊なら生前のパーソナリティが判断できる。天狗や河童など出自の明瞭りした存在ならば、それなりに親近感も湧く。しかし〈なんだか解らないモノ〉の場合、そうはいかない。聞き終えたあとも不安が募り、胸の奥にわだかまりが残る──私はその手の奇談・怪談が大の好物である。答えどころか手がかりすら皆無、けれども〈妖しいモノ〉と〈怪しいコト〉は確実にある。いやはや、ぞくりとするではないか。

さて、本稿は節目の第十回。そこで原点回帰を口実に〈得体の知れぬモノ〉をふたつ、新たに紹介したい。いずれも理(ことわり)のおぼろげな話。首を捻りつつ鳥肌を立てていただきたい。

第壱話

まずは、享和元年の地誌書『米沢里人談』に記録された化け物のエピソードを。《》で括られた箇所が要約部分、最後の()内が引用した文献になる。

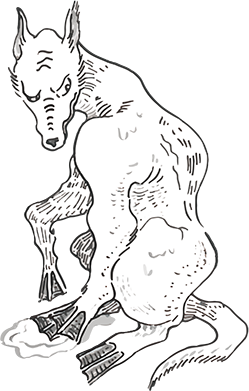

《享保八年八月十一日、加世飛というものが出現し、三、四歳の子供二、三人を食い殺した。式部の大将と呼ばれる侍によって捕獲されたが、その容姿は狐に似ており、足には水掻きがあって水のなかを自由自在に動いたという。また、人を見れば即座に災いをなすとも書かれている。加世飛とは、嶋犬の蛮語であろうか》(『米沢里人談』国分威胤)

子供を喰らう獰猛な獣──実在の生き物か未確認生物の類か、それとも怪物にカテゴライズすべきなのか、すべてが謎に包まれている加世飛である。そもそも読み方が分からない。「かせとび」あるいは「かせび」で合っているのだろうか。語感だけならば、上山市で現在もおこわれている火伏せ行事の奇習「カセ鳥」に似ているのだが、属性は火伏せとまるで異なる。水掻きの描写や水中で活動するあたり「河童の類かな」と思わせるものの、容姿が狐っぽいという一文でまた混乱してしまう。

なんとか手がかりを探ってみよう。個人的には「加世飛は嶋犬の蛮語か」との一文が引っかかる。蛮語は南蛮語、すなわちオランダ語を指す。嶋犬については該当する単語を発見できなかったが、もし「とうけん」と読むならば唐犬の漢字をあてることもできるかもしれない。唐犬とはいわゆる唐渡(からわたり)の意味で、舶来の犬を意味する。江戸時代、大名のあいだではマスチフやグレートハウンドなど大型犬の飼育が流行していたとされ、歌川広重『五箇国人物図会』や中村惕斎『訓蒙図彙大成』にも唐犬の姿が描かれている。だとすれば、加世飛は野生化した大型犬だったということだろうか。

などと仮説を立ててはみたけれど、答えは闇のなか。世にも怪しき加世飛の正体、いまなお不明である。

『米沢里人談』は米沢藩士・国分兜山が共和元年に記したとされる、上下巻からなる地誌書。上巻には気運や方位、道路や寺社などの話が記され、下巻には米沢の伝説や奇談が載っている。残念ながら完全な翻刻はされていないが、米沢市立図書館ホームページではデジタルライブラリーでの閲覧が可能となっている。くずし字と格闘しながら、ぜひ怪しい話を読み漁ってほしい。

第弐話

続いては、本シリーズの《正典》ともいうべき『山形県伝説集』から、なんとも奇妙な話をひとつ。

《白鷹町の深山には化物岩と呼ばれる場所があり、一月十五日の夜にこの石の前で門松を焼くのが慣わしになっていた。するとある年、林崎某という男が門松焼きを終えて家に帰ると、身の丈一丈五尺(四メートル半)もある入れ墨をした大女が、箒(ほうき)を手に立っていた。以来、深山では門松を焼かなくなったのだという》(『山形県伝説集』山形東高校郷土研究部編)

一見すると「家に帰ってきたら化け物が出た」という筋立てなのだが、よくよく読んでみれば釈然としない部分が散見される。まず因果関係がわからない。無理やり文脈から察するに、四メートル半もある入れ墨女は石の化けた姿で、この大女が出現したことが理由で門松を焼かなくなったのだ……との解釈が成り立つ。しかし、なぜ石が大女に化けたら門松焼きを中止するのか、その理由はまるで判然としない。そもそも「女が出たから化け物石と呼ばれるようになった」のか「女があらわれるより以前から化け物石なる名称だった」のかも、なんだかよく分からない。

疑問はまだ尽きない。一月十五日は小正月にあたるわけで、すなわち門松を燃やすのは「どんど焼き」「左義長」「おさいとう」などと呼ばれる火祭りの類と考えて間違いないはずだ。これら小正月の火祭りは、正月に家々で祀った歳神を送るものとされ、東日本では道祖神(村の守り神である路傍の神)の祭りに位置付ける地域が多い。だとすれば化け物石は道祖神なのだろうか。そう考えると、大女の意味するところがますます理解しがたくなる。

「箒を手にしている」という点も気になって仕方がない。古来、箒は邪気を掃きだす神聖な道具との認識があった。また掃きだす行為は出産と結びつけられ、「掃く」の古名「ははき」は「母木」に通じるともいわれた。そのため、箒が化けた箒神(ははきがみ)は安産の神として扱われている。しかし、今回の大女は箒神ではないように思える。ならば、なぜ箒を手にしているのか。なんの意味があるのか。ううむ、なんとも分からないことだらけで、それが不気味に思えてしまう。

断片には意味が見え隠れするものの、繋ぎあわせると形をなさない。まさしく怪しい物語である。もし、より詳しい話をご存知の方がいたら是非ともお知らせいただきたい。

黒木あるじ

怪談作家。1976年青森県弘前市生まれ。東北芸術工科大学卒。池上冬樹世話役の「小説家(ライター)になろう」講座出身。2009年、『おまもり』で第7回ビーケーワン怪談大賞・佳作を受賞。同年『ささやき』で第1回『幽』怪談実話コンテストブンまわし賞を受賞し、2010年に『震(ふるえ)』でデビュー。